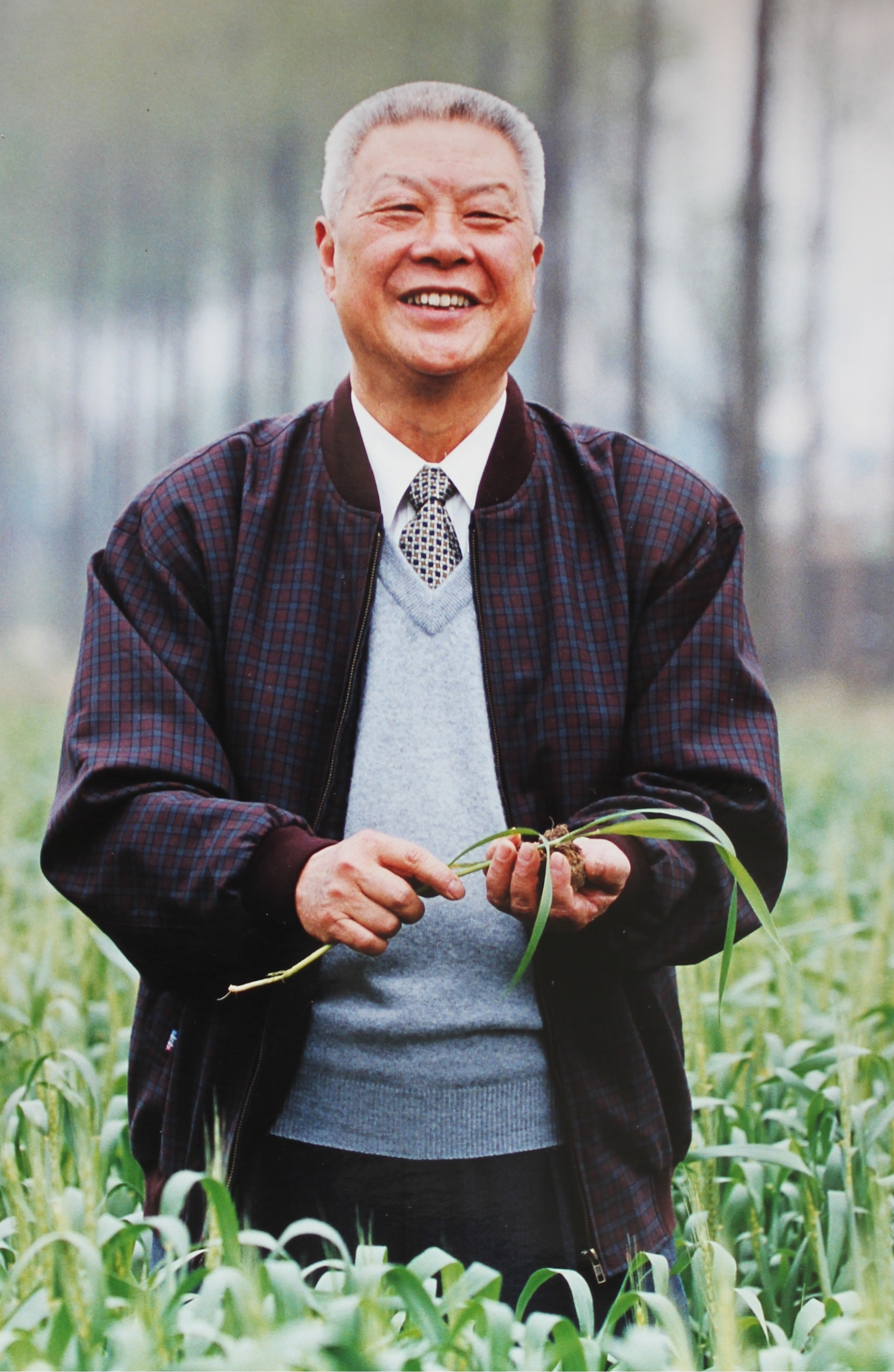

用自己的双脚去丈量每一寸土地,他心心念念的生之长之爱之的土地。

民以食为天,食以土为本。赵其国的一生便是与土地深深结缘的一生。始于学农,钻研土壤,由土壤复又延伸至农业。终其一生,赵其国为老百姓吃饱、吃好、吃得健康操心劳碌、乐此不疲。

跋涉岭南为种胶

天然橡胶在军事、工业等领域一直是人工合成橡胶无法替代的重要物资。新中国建立之初,老牌的帝国主义国家对新中国实行全面经济封锁,特别针对国内国防建设和工农业生产急需的橡胶及其制品,想方设法进行围堵禁运。当时,我国华南地区只有残存的一些老橡胶树,没有成片的橡胶林,天然橡胶供应捉襟见肘。

为扭转这一被动局面,国家决心加大土壤科学研究力度,力求实现天然橡胶自给。党中央根据当时的现实情况,作出了立即发展橡胶事业、自力更生在华南部分地区建立橡胶基地的战略决策。

1953年8月,赵其国从当时的华中农学院(今华中农业大学)毕业,被分配到中国科学院南京土壤研究所工作。彼时,刚刚走出校门的赵其国和一大批热血青年就跟随李庆逵等老一辈土壤科学家深入到雷州半岛、海南岛、西双版纳等地的深山密林中考察,寻找和开发适宜种植天然橡胶的土壤。

山中古木参天,藤萝蔓延,阴森潮湿,蛇兽出没,常年人迹罕至。考察队员白天背着背包,手提铁铲考察、采土,晚上就住在临时搭起来的帐篷或草房里。吃的是干粮,喝的是溪水,即使在冬天,也常被蚊虫、蚂蟥咬得浑身红肿流血。原始密林中有时会遇见野象群,时而还会有大蟒和其他野兽出没。碰到台风天气,帐篷、草房更是一股脑儿被风刮走,大家只能钻进卡车里过夜。

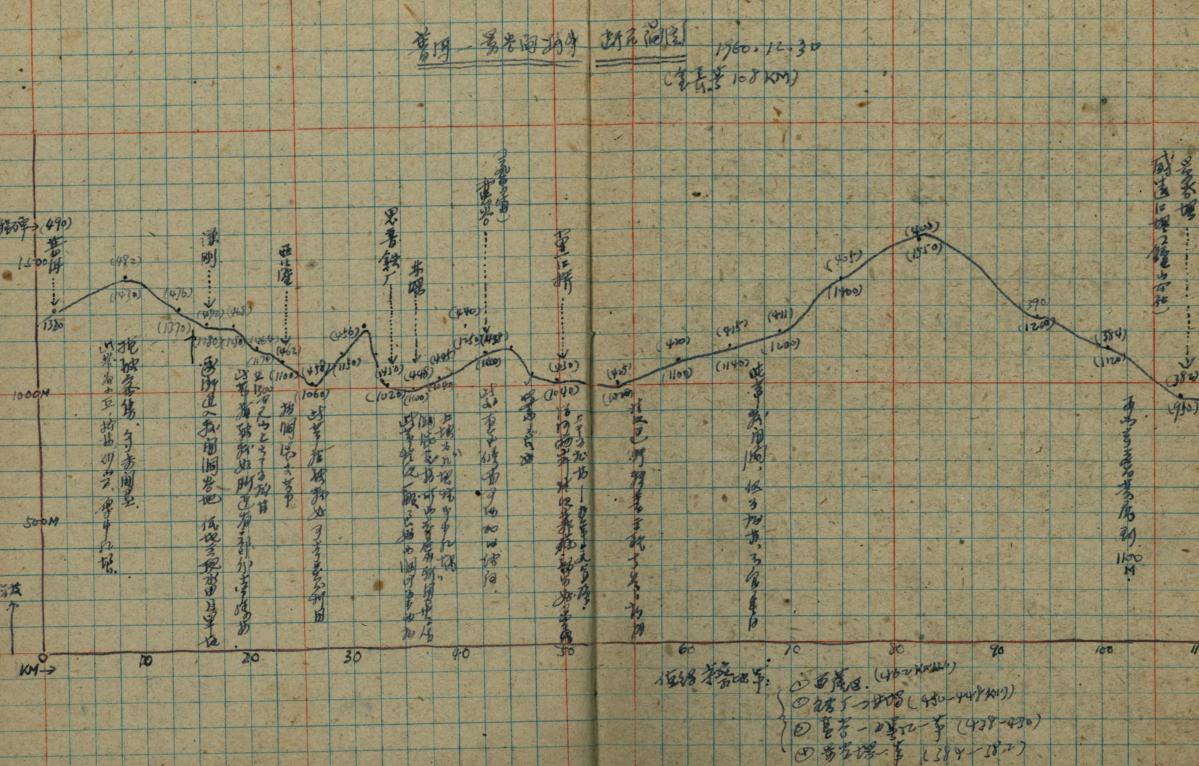

1960年11月,赵其国在云南考察的笔记。

宜林地选好后,种植橡胶是又一场艰苦的战役。为了让金贵如黄金的橡胶种子适应我国南方的生态环境,并快速生长、早日产胶,赵其国主持开展了长期定位试验,负责西双版纳橡胶、热作试验站的工作。其间,赵其国就住在傣族同胞的竹楼里,一住就是四年。

当时,中国科学院植物研究所的赵世祥刚刚从苏联留学归国,和赵其国一同在试验站工作。一天,在野外调查返回驻地的途中,突遇山洪暴发,赵世祥不幸被卷入洪流,献出了宝贵的生命,时年28岁。同事的突然离开让赵其国悲痛万分,在整理赵世祥遗物时,赵其国发现了一个笔记本,本子上记录着这样一段话:我立志要为中国有自己的橡胶与热作基地而发愤工作,中国应该是一个富强昌盛的中国,这就是我一回国就报名加入边疆工作的唯一理由。

赵其国深受触动。艰苦的工作条件和同事的牺牲没有让赵其国退缩,反而让他更加坚定了决心。“为了国家的繁荣富强,为了祖国的橡胶事业”,这是口号,更是誓言。

通过长达10年的野外调查研究,赵其国所在的考察队总结了以橡胶为主的热带作物开发利用与土壤分布及土壤性质的相互关系,提出了以热量条件、土壤性质为标准的热带作物利用等级评价方案,为制定热带作物发展规划与布局提供了科学依据。

如今,中国已经成为种植面积占世界第四位、产量占世界第六位的“橡胶王国”。也正是像赵其国这样一代代人的接续努力,使中国创造出了让橡胶树在北纬18度以北正常生长的奇迹。

向北大荒要地

时间来到1973年5月,为响应国家“向北大荒要粮”的号召,根据中国科学院及南京土壤研究所的决定,中国科学院与黑龙江省联合组成综合考察队,对黑龙江省荒地资源进行考察。赵其国担任土壤所黑龙江荒地考察队队长,随即组织近20人的队伍前往哈尔滨。

整个综合考察队汇集了来自全国各地的数百名科研人员,赵其国与他们一起投入了这场旨在“向北大荒要粮”的考察。

黑龙江省地域辽阔、荒原平坦、沼泽成片。在考察中,除徒步外,赵其国和同事们最主要的交通工具就是“爬犁”(用拖拉机牵引的木排)。考察队每天的行程都在六七十公里,所到之处,荒无人烟,一次考察来回20余天,吃住基本都是在爬犁上,有时大家还要打野兽、摘野菜充饥。当地出名的“三害”(虾蠓、蚊子和小咬)几乎每天和大家形影不离,即使在白天,考察队员都要头戴防蚊帽,顶着烈日进行调查。

1977年夏天,赵其国(右一)与考察队在黑龙江进行野外荒地考察。

在渺无人烟的沼泽荒原中,爬犁陷进淤泥的情况时有发生。这时,考察队员就只能步行数十里回到宿营地。赵其国记得,有一次,考察队员乘坐的两驾爬犁全部被沼泽吞噬,偏偏天色已晚,大家只得摸黑在沼泽地里穿行,忍着饥渴和疲惫一步步走回宿营地,差不多走了整整一夜才最终回到营地。途中,有一位年长的队员体力不支,大汗淋漓,看上去严重虚脱。大家都跟着着急,队员们就轮流架着他半拖半扶向前走。他虽然满身虚汗、浑身无力,但还是咬牙坚持,一路上,他还跟大家半开玩笑地说:“你们放心,在我没有看见这片土地长出粮食以前,是不会去见老天爷的。”在黑河进行工作总结期间,赵其国患上肾炎,左肾下垂三指,疼痛难忍,硬是坚持了半个月,完成工作总结以后才去医院就诊。

在北大荒广袤的土地上,综合考察队连续工作了8年,选出了约4000万亩宜农荒地。在不到5年的时间里,当地组织人力开垦荒地约250万亩,粮食增产达到10亿公斤左右。

攻关黄淮海低产田

新中国成立以来,我国十分重视黄淮海平原的区域综合治理工作,对海河、黄河、淮河进行了大规模的整治。20世纪60年代,黄淮海农业区被列入全国十大农业综合试验区,“六五”和“七五”期间,中低产地区综合治理又被纳入国家科技攻关计划。

1984年2月,赵其国正式开始主持国家攻关项目“黄淮海平原豫北地区中低产田综合治理开发研究”。依据熊毅等老一辈科学家积累的治土改土经验,通过对该区域内8个县近13万亩盐碱、风沙、洼地的治理开发,3年时间,这一地区的粮食产量和人均收入翻了一番。

1985年4月7日,中国科学院在河南新乡召开“黄淮海攻关战略工作会议”,根据会议部署,赵其国所在的南京土壤研究所在河南省封丘县设立盐碱地改良试验区。为了做好工作,赵其国每年有7个月左右的时间都在封丘办公。当时中国科学院在封丘集中了两三百人,有土壤所的,也有其他单位的,共同为土壤所主持的项目连轴转。中国科学院十几个所的副所长都在,赵其国担任大队长,他一头扎在封丘不走,其他人也都安下心来。

当时的条件很艰苦,大家住在万亩试验区,房子根本不够住,就在试验区里临时搭棚子住。晚上有的睡在桌子上,有的睡在地上,赵其国也和大家一起打地铺。没有汽车,就两个人骑一辆自行车,下田不能骑自行车,就靠两条腿走路。每天早上出去的时候把馒头背在身上,中午常常没有时间回来吃饭。当地老百姓的生活水平不高,他们也跟村民同吃同住,每天靠着红薯、红高粱、红辣椒度日。

科学试验离不开数据测定。每一天的温度变化,包括水、肥、气、盐的变化都要测定清楚。每一个田块都有数据,每一个田块的产量,都能说清楚。现在回头看,这些数据的采集方法都非常原始,是考察队员用手工操作测量出来的,是每个人一点一滴亲自干出来的。同样,收获粮食也都是队员们自己去麦场,肥沃田地的收获,贫瘠田地的收获,都要进行测量和对比。整个试验既要科学、真实,又要具备可推广性。

事实上,那时,很多工作在国家层面根本没有多余的力量来组织详尽的验收,赵其国就要求大家:“我们自己做的工作我们自己对国家负责,我们自己都不确定的结果千万不要吹。”

1988年3—5月,南京土壤所开始启动由中国科学院副院长李振声领导的“黄淮海农业开发治理”工作,负责在河南片区,以土壤所封丘站为基地,开展包括新乡市等地区的考察、研发工作,土壤所有关室组2年内、先后共有100多人参加。1993年,“黄淮海平原中低产地区综合治理研究与开发”项目荣获国家科技进步特等奖,整个工作告一段落,赵其国才将办公室搬回南京土壤研究所。

黄淮海农业综合开发治理的战役,推动了整个华北平原农业的发展。整个黄淮海地区的盐碱土改良,促进了粮棉油、畜牧业的发展,为该区域的粮食增产、农业开发作出了贡献。

悉心钻研红壤

红壤是我国重要的土壤资源,是支撑南方地区生态系统质量稳定和环境安全的重要物质基础。在全国范围内,红壤土地总面积约占国土总面积的22.7%,但产出了全国约50%的粮、油、果,贡献了全国50%的农业产值,承载全国约50%的人口。如何发挥红壤资源持续高效安全利用是我国乃至全世界共同关注的热点问题。

为了摸清我国红壤的基本情况,赵其国特别重视红壤地区的土壤区划调查与土壤普查。1980年2月,他在江西参加红壤会议期间,和一起与会的李庆逵、石华、何电源和谢建昌等人商量,组织开展“南方十二省土壤区划”调查并编写出土壤区划报告。随后,当年3—6月,赵其国趁热打铁,马上牵头组织人员到国家重点农业区划试点县之一的广东省博罗县,开展农业自然资源调查和农业区划的研究工作,与广东省土壤所科技人员一起,在博罗县进行全县土壤资源及土壤区划调查,并协助开展土壤普查。

1982年6—10月,赵其国带领南京土壤研究所资源考察队与江西省红壤研究所合作,对红壤集中分布的江西开展近80个县的土壤调查,共采集186个剖面752个样品。1983年9月,赵其国担任南京土壤研究所所长以后,于当年11月在南京举办首届“国际红壤会议”,与国内外土壤专家进行交流,共同探讨我国红壤的开发利用与生态保护问题。

长期以来,国内外土壤学者对红壤的成土条件、基本属性进行过大量研究,但对红壤现代成土过程的本质、物质迁移转化规律,特别是红壤发育年龄等问题尚未能深入阐明。同时过去对红壤研究多采用野外与室内的静态方法,缺乏长期定位与动态的系统研究,在论证成土过程与发育年龄上,也缺乏定量依据。

1985年11月,赵其国牵头,与石华、王明珠等人在江西鹰潭刘家站正式开建江西红壤站。为了进一步阐明红壤形成过程与发育年龄,赵其国在江西红壤站内,利用排水采集器等装置,通过定位观测与计算机模拟,在我国率先开展了红壤水热动态规律、物质迁移与平衡的长期定位观察,并从动态与定量角度对其成土过程与发育年龄进行深入研究。

1995年12月,在赵其国的协调下,中国科学院组织孙鸿烈、陈述彭、刘东生、吴传均、赵其国、周立三、朱祖祥、李博8人组成院士考察小组,加上中科院院士局及当时的国家科委等部门的5名工作人员,从江西南昌开始,经11个县市,翻过南岭到韶关,在广东5个市区,对我国南方红壤进行了一次全面考察。进一步了解红壤区土壤侵蚀、肥力下降、酸化、重金属污染及生物多样性衰减等主要退化类型的时空演变与分布规律、发生过程与形成机理及其对土壤生产力和农业可持续性的影响,并在此基础上提出不同类型区防止及恢复重建退化土壤生态系统的调控体系。

吃饱、吃好,还要健康

随着人类活动由地表向地球各圈层(包括气圈、水圈、生物圈及岩石圈)扩展,土壤学的研究也不断由“土壤”向“土壤圈”,并进而向地球各圈层的方向及其相互关系上推进。土壤圈是处于地球各圈层的界面,是地球各圈层中最活跃、最富生命力的圈层之一,它对人类生存及环境变化起着重要影响。当今世界进行的“全球变化”及“全球土壤变化”研究,就是以土壤圈及地球各圈层间相互密切相关为出发点的。

“八五”“九五”期间,赵其国从土壤圈层高度进一步潜心研究红壤的退化及红壤生态系统的恢复重建,提出了“顶林、腰果、谷农、塘渔”的立体生态农业模式及系列退化生态系统恢复重建的技术体系,在江西、湖南、福建等省份应用面积约220万公顷,新增产值约130亿元,新增利润约12亿元,带动了地方农业结构的调整和特色农业的发展,加快了水土流失治理和土壤肥力的恢复。

2020年10月5日,赵其国(前排右二)在安徽省小岗村功能农业试验基地考察。

“十五”期间,针对群众反映强烈的污染问题,赵其国开始关注我国东南沿海地区的环境质量以及城市建设带来的生态环境污染与修复等问题。2001年,赵其国率先向江苏省政府提出“开展农产品清洁生产创新研究”的建议,得到了江苏省的高度重视。2002年,江苏省组织有关科研单位和相关职能部门,由赵其国牵头对农产品清洁生产开展攻关研究,在无公害农产品产地建设及产品认证、无公害农产品标准和生产技术规程的编制和审定、农产品检验检测体系的建立,以及相关政策法规的完善等方面都取得了较大的进展,到2005年取得初步成果,出版了《江苏省农产品清洁生产创新研究与实施》一书。

赵其国牵头提出的农业清洁生产的理论与技术体系,对我国农业可持续发展和农产品质量安全生产具有重要的理论指导和实践意义,为开展全国和区域农业与环境可持续发展的基础研究作出了突出贡献。在此基础上,2008年6月,江苏省有关部门又组织并完成了历时3年的江苏省现代农业发展研究,得到了多方好评。赵其国作为项目领导小组顾问,多次解决课题研究中的关键问题,为江苏省农业可持续发展及粮食安全,农产品清洁生产等研究项目的顺利开展,提供了理论与实践依据。

2010年6月召开的“两院院士大会”首次提出了“构建我国生态高值农业产业体系”。“生态高值农业”中的“生态”就是要体现既能为社会提供安全优质的农产品,又能实现农业资源的永续利用,将农业纳入可持续发展的轨道;其中的“高值”就是要体现有较高的土地产出率、投入产出率、劳动生产率。赵其国敏锐地把握到未来中国农业生产的发展方向,利用到全国10余个省(区)进行实地生态高值农业调查与考察的机会,宣讲“生态高值农业理论与技术”,将生态高值农业理念与技术向全国推广。

从岭南到北疆,从黄淮海平原到南方十二省,几十年来,赵其国奔走于中国大地之上,为寻找沃土、发掘土地潜力、治理土壤污染殚精竭虑。他的研究永远指向国之所需、民之所向,他把一位科学家对祖国、对人民最深沉的热爱藏于沃土,用自己的双脚去丈量每一寸土地,他心心念念的生之长之爱之的土地。

作者:杨坚 农民日报·中国农网记者 姚金楠 桑妍

(作者杨坚现供职于南京农业大学,为《寻找沃土·赵其国传》编著者。本版图片均来自“老科学家学术成长资料采集工程”。)

名家简介

赵其国(1930年—2023年),湖北武汉人,著名土壤学家、农学家、生态学家,中国科学院学部委员(院士)。曾担任中国科学院南京土壤研究所所长、博士生导师,中国土壤学会理事长等职务。

赵其国长期从事土壤资源调查、土壤圈物质循环、土壤生态环境等研究,参加了我国南方橡胶宜林地和黑龙江荒地资源考察,参与组织开展了黄淮海平原豫北地区中低产田综合治理,全面系统研究了我国红壤的形成及其退化机理与调控,率先从地球圈层相互作用的角度将土壤学研究引向深入,着力推动了生态高值农业的理论创新与实践探索。

【编辑:史文明】

融媒

融媒