董艳辉:扎根黄土地的藜麦“育种人”

在山西农业大学(山西省农业科学院)的实验室里,一株株藜麦幼苗在恒温箱中舒展叶片,仿佛在诉说着生命成长的奥秘。这里,是董艳辉默默深耕13年的科研“战场”。作为山西农业大学(山西省农业科学院)生命科学学院副研究员、硕士生导师,他以坚韧不拔的毅力和执着专注的精神在藜麦研究领域披荆斩棘,为山西小杂粮...

山东农民杨长胜用智能设备打理8000亩麦田 “科学种田,咱得赶趟儿”

春风拂过,山东宁津县保店镇前杨西村麦田泛青。 村民杨长胜蹲在地头,掏出手机,点开“宁农云服”小程序,屏幕上跳出施肥方案:每亩40公斤复合肥,氮肥占比31%、钾肥占比5%。 “神了!”老杨划动手机屏幕仔细查看,“手机给麦田‘开方’,比咱老农民还明白。” 跟黄土地打交道30多...

濮阳县西辛庄村党支部书记李连成:当干部就应该能吃亏

“我要喝群众一杯酒,割我舌头;我要花村里一分钱,就剁我手指”! 这是两会,最牛逼的农民代表李连成。 在40岁时,接过村书记一职,说的一句话。 如今74岁的他,凭借“当干部就是吃亏”的信念。 让全村人都住上了400平米的小洋楼。 村里幼儿园,小学上学免费。 李连成,男,汉族,中共党员,1951年8月...

寻找沃土赵其国

用自己的双脚去丈量每一寸土地,他心心念念的生之长之爱之的土地。 民以食为天,食以土为本。赵其国的一生便是与土地深深结缘的一生。始于学农,钻研土壤,由土壤复又延伸至农业。终其一生,赵其国为老百姓吃饱、吃好、吃得健康操心劳碌、乐此不疲。 跋涉岭南为种胶 天然橡胶在军事、工业等领域一直是人工合成橡胶无法替代...

让没时间做饭的人“吃上放心饭”——王静委员40年守护百姓“舌尖上的安全”

今年全国两会,全国政协委员、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所王静教授的提案,再次与“舌尖上的安全”有关。“没时间做饭的人们‘能不能吃上一口放心饭’,是我最近非常关心的问题。” 2025年1月6日,在中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所实验室,王静委员正在验证新...

湖南省农科院陈晨——“猪”事的奋斗者

猪粮安天下。生猪产业是我国重要的农业支柱产业之一,在保障食品安全和稳定市场供应方面发挥着关键作用。 作为湖南省畜牧兽医研究所生猪创新团队的一员,陈晨在老一辈科学家科技创新的基础上,不忘初心,“豕”志不渝,在猪遗传育种领域不断探索,坚守着对生猪事业的追求。 扎根农村,助力精准脱贫 &ldquo...

“扎根”麦田庄巧生

“我一生只做了两件事: 一是育成十来个优良小麦品种在生产上应用; 二是编了几本与小麦或育种有关的专著,为国家科技事业留下一些历史记录, 仅此而已,微不足道。” “我一生只做了两件事:一是育成十来个优良小麦品种在生产上应用;二是编了几本与小麦或育种有关的专著,为国家科技事业留下一些历史记录...

刘晓艳:为求解农业绿色发展甘坐20年“冷板凳”

“告诉大家一个好消息,去年底,湖北省政府在全国率先出台首份支持农业微生物产业发展的实施方案,走出了突破性的关键一步,意味着湖北抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,将再添一条重点农业产业链。”2月下旬的江城武汉,落梅与早樱竞相绽放,春天的气息越来越浓。谈起这个专业领域,全国人大代表、湖北省农业...

挥洒青春热血 筑梦新疆棉田

世界棉花看中国,中国棉花看新疆。新疆,这片辽阔的土地上,孕育着我国棉花产业的希望。2024年新疆棉花种植面积达3671.9万亩,占全国棉花种植面积的86.3%,总产量高达568.6万吨,占全国棉花总产量的92.2%,新疆早已成为国家棉花生产的战略核心区域。一批批年轻的科研人员毅然决然地投身西部建设,挥洒青春热血,用智慧和汗...

一名普通乡村医生的坚守:他的手机号成了村民的“120”

在黑龙江省佳木斯市桦川县四马架镇,乡村医生梁存有家喻户晓。村里老人叫他“小有子”,与他年龄相仿的叫他“老梁”,同事称他“梁院长”,从外地慕名而来的患者则喊他“梁神医”。“我还是喜欢大家喊我梁大夫。”他说。 近日,中青报·中青网记者在四马架镇卫生...

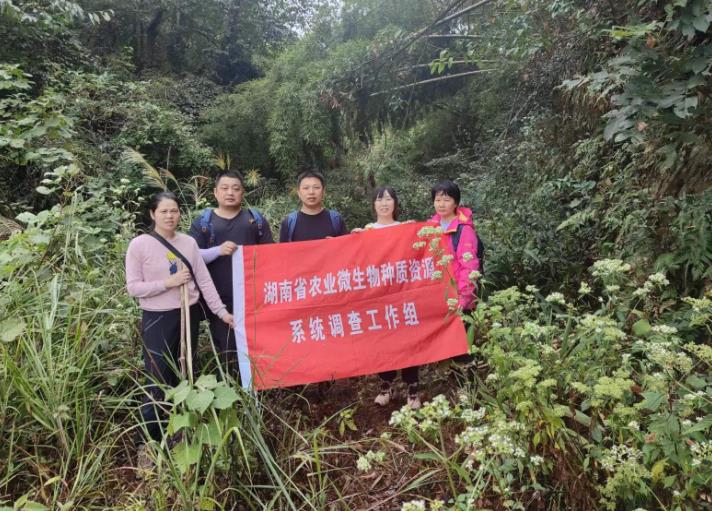

湖南省农科院许隽:蘑菇世界的探索者

目前,中国是世界第一大食用菌生产国、消费国和出口国,我国的食用菌产量、产值已经仅次于粮食、蔬菜、果品、油料,居种植业第五位,近年来食用菌产业的迅猛发展离不开菌物学科研者的辛勤耕耘,湖南省微生物研究所许隽就是其中一位。 2013年,许隽从华中农业大学博士毕业后进入湖南省微生物研究所工作,由于博士期间是从事...

让医学知识下乡,守护乡村女性的健康

冬日的周末清晨六点,天色昏暗,寒风夹着细雨扑面而来。周坚红把大衣裹得严实,和她的伙伴们踏上了公益科普和义诊的旅途,一如过去十年的无数个周末清晨。 周坚红是妇科内分泌及更年期疾病诊治领域的专家,是浙江大学医学院附属妇产科医院妇三科主任医师。但她的医者使命不止在医院,近十年来,她利用业余时间进山区、下海...

“带动更多牧民参与,让草原有更多绿色”

图为毕力贡达来(左)和老伴诺尔斯玛在给新生苗木浇水。 本报记者 吴 勇摄 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗,浑善达克沙地腹地中的登吉宝力格嘎查,零零星星的雪花飘洒了一夜。毕力贡达来牵挂着今年刚种活的灌木,天刚泛白就叫醒老伴诺尔斯玛,一同到屋外查看。 沙地上的植物挂住了风吹来的雪花,在根...

赵振东:写下中国小麦育种史光辉篇章

农稳社稷,粮安天下。无党派人士、中国工程院院士、山东省农业科学院作物研究所研究员赵振东,有“麦痴”院士之称。他带领团队选育的“济麦”家族4次荣获国家科技进步二等奖,累计推广6亿亩。其中,“济麦22”是近50年来我国推广面积最大的小麦品种,在中国小麦育种史写下了光辉篇章,为华...

广东省农科院张名位研究员荣获何梁何利基金科学与技术创新奖

12月3日上午,何梁何利基金2024年度颁奖大会在北京钓鱼台国宾馆隆重举行。广东省农业科学院张名位研究员荣获何梁何利基金科学与技术创新奖,并出席大会,受到中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥等党和国家领导人的亲切接见。这是广东省农业科学院继黄耀祥院士获得该奖项之后时隔20年再获此殊荣。 张名位自1993年从华...

北京市农林科学院赵久然研究员获2024年度何梁何利奖

2024年12月3日,2024年度何梁何利基金颁奖大会在北京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席大会并讲话。本年度共有56位科技工作者获奖,其中“科学与技术成就奖”授予植物分子遗传学家李家洋院士。北京市农林科学院赵久然研究员荣获何梁何利基金“科学与技术创新奖”。 赵久然研究员在北...

李会霞:躬耕育种一线的农科人

“因为热爱,所以执着。”这是李会霞常挂在嘴边的一句话。正是这份热爱,让她在求学和科研的道路上越走越远。当见到这位面容清瘦、眼神坚定的中年女性时,一种扑面而来的亲切感油然而生。李会霞自中国农业大学作物遗传育种专业硕士毕业后,便毅然决然地踏入了山西省农业科学院谷子研究所的大门,十几年来,她扎根...

王娟玲:有机旱作农业创新和领跑者

原标题:农业无尽头 心却有归处——访山西农业大学原副校长王娟玲 5月上旬,本是晋中市榆次区西见子村农民们在田间地头忙碌播种的时节。可今年山西异常干旱,持续高热少雨导致土壤日趋干涸,农民们眼巴巴等着老天下雨,种植大户们更是着急,可越等越旱越是被动,越等越没法播种,让人只能望天无奈长叹。 早已察觉...

聚力蚕桑产业织就新“丝”路

自踏入农业科技领域以来,罗平始终将农民增收放在首位,以科技创新为动力,不断探索和实践,取得了诸多成就。2021年,罗平入选农业农村部《现代农业产业技术体系专家扶贫风采录》,并荣获广西“最美科技特派员”称号。 作为来宾市农业科学院(广西农业科学院来宾分院)副院长、国家蚕桑产业技术体系来宾综合试验...

一名“农民消防员”13年的坚守

在村镇公路上疾驰,在崎岖的山间小路上颠簸,在赶往民房的着火现场……13年来,青龙满族自治县八道河镇沙河村村民马建宝,驾驶着一辆微型消防车,奔波在义务消防的路上。 “看看,这就是我的‘宝马’,跟着我东跑西颠、南征北战这么多年,参与救火不下35起了。”马建宝带着记者来到他使用...

融媒

融媒